Unterrichtsmaterialien Kunst: Rezeptionsgeschichtlicher Kontext

7 MaterialienIn über 7 Dokumenten und Arbeitsblättern für das Fach Kunst: Rezeptionsgeschichtlicher Kontext findest du schnell die passenden Inhalte für deine nächste Stunde. Jetzt kostenlos testen und mehr Materialien nach der Anmeldung entdecken!

Auswählen

Auswählen

Auswählen

Auswählen

7 Materialien

Einheit

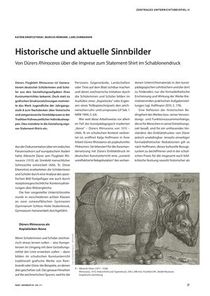

Historische und aktuelle SinnbilderDürers Flugblatt Rhinoceros ist Generationen deutscher Schülerinnen und Schüler aus den Gestaltungsaufgaben ihres Kunstunterrichtes bekannt. Doch statt zu grafischen Strukturzeichnungen motivierte das Werk Jugendliche der Jahrgangsstufe 8 zum Nachdenken über historische und zeitgenössische Sinnbildpraxen in der Tradition frühneuzeitlicher Individualwappen. Dies mündete in die Gestaltung eigener Statement-Shirts ein.

Testen kostet nichts

Probiere meinUnterricht 14 Tage lang aus. Kündigst du während deiner Probezeit, entstehen für dich keine Kosten. 🚀

Einheit

Zu Tisch: Kontexte der Nahrungsaufnahme – Räume und RitualeIn diesem Themenheft soll es um die verschiedenen Kontexte der Nahrungsaufnahme gehen: um Räume, kommunikative Rituale, Anordnungen und Gepflogenheiten – gespiegelt, gebrochen und neuakzentuiert in Alltagsbildern, Designobjekten und Werken der Kunst. Eine praktisch-rezeptive Auseinandersetzung mit den Formfragen von Essarrangements soll SuS im Kunstunterricht sowohl zu einem vertiefenden Verständnis ästhetischer Kodierungen kultureller Wert- und Normensysteme befähigen, als auch zu einer aktiven (Um-)Gestaltung der durch Esskonstellationen modellierten Beziehungs- und Kommunikationsräume ihrer eigenen Lebenswelt motivieren.

Einheit

„So langsam nimmt es Form an“Dieses Unterrichtsbeispiel stellt den praktischen Bildvergleich einer Malerei von Gerhard Richter und einer Buntstiftarbeit des zeitgenössischen Künstlers Slawomir Elsner vor. Die Schüler:innen lernen dabei Gestaltungsprinzipien der Buntstiftarbeit zwischen Grafik und Malerei kennen.

Verwandte Themen

Einheit

Vision und WirklichkeitWiener Volkstheater; »... ein dämmerndes Wähnen, ein Wahrträumen des nie Erlebten ...« – das Theater Richard Wagners; Der Streit um die Meininger; Vollendung und Ende des bürgerlichen Illusionstheaters

Einheit

AntikeZur Kunsttheorie der Antike; Zahl und Proportion: Pythagoras und die Pythagoreer; Demokrit und die atomistische Bilderlehre; Platons Kunstlehre; Die Poetik des Aristoteles; Die Ars poetica des Horaz; Das System der antiken Rhetorik; Vitruvs Architekturtheorie; Pseudo-Longins Schrift über das Erhabene; Philostrats Bildbeschreibungen; Plotins Kunst- und Schönheitslehre

Einheit

Frühe Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)Zu den Entstehungsbedingungen einer neuen Kunsttheorie im Kontext

der Renaissancekultur; Die Kunsttraktate des Cennino Cennini und Lorenzo Ghiberti; Leon Battista Albertis Schriften zu Malerei und Architektur; Nikolaus von Kues und die Theologie des Bildes; Mathematisierung der Kunst: Piero della Francesca und Luca Pacioli; Neuplatonische Kunst- und Schönheitstheorie in der Renaissance: Marsilio Ficino; Leonardos Reflexionen über Malerei; Dürers Proportionslehre; Michelangelos Kunstanschauungen; Giorgio Vasari – der „Vater der Kunstgeschichte“; Lodovico Dolces Parteinahme für die venezianische Schule; Die Kunsttheorie des Manierismus: Giovanni Paolo Lomazzo und Federico Zuccari; Zur Emblematik der Frühen Neuzeit; Architekturtheoretische Traktate der Renaissance (Filarete, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio); Die Bilderlehre der katholischen Kirche nach dem Tridentinum: Gabriele Paleottis „Discorso“; Giovanni Pietro Bellori und die frühklassizistische Theorie des Kunstschönen; Die Gründung der Académie Royale und die Etablierung eines Regelkanons (Nicolas Poussin, André Félibien und Charles Le Brun); Roger de Piles und die Präferenz der Farbe; Exkurs zum Akademiegedanken im 18. Jahrhundert: William Hogarth versus Joshua Reynolds; Ausblick: Grundzüge der ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts (Joseph Addison, Jean-Baptiste Du Bos, Shaftesbury, Edward Young, Charles Batteux, Edmund Burke, Immanuel Kant)

Testen kostet nichts

Probiere meinUnterricht 14 Tage lang aus. Kündigst du während deiner

Probezeit, entstehen für dich keine Kosten. 🚀

Probezeit, entstehen für dich keine Kosten. 🚀